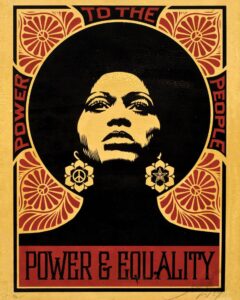

Di solito quando le persone sono tristi non fanno nulla.

Si lamentano soltanto della loro condizione.

Quando si arrabbiano, però, realizzano un cambiamento

Malcolm X

C’è qualcosa di più antico della democrazia nella più antica democrazia del mondo. È l’atavica white supremacy patriarcale e coloniale, poi emancipatasi ed elevata a Repubblica da cinquantacinque maschi bianchi e proprietari che cercavano la felicità nella tristezza domestica delle donne bianche e nella malinconia in catene di uomini e donne neri. Per quanto la sua composizione sia mutata negli ultimi quarant’anni, lo spettro della supremazia bianca aleggia da sempre su Capitol Hill e l’esercizio perfino precoce della sovranità popolare si è rivelato più volte un esorcismo mal riuscito. L’assalto al Congresso è la difesa di questa poco edificante verità della storia, sfacciatamente affermata da nazionalisti in maggioranza bianchi e maschi in ansia per le sorti di un’egemonia politica, sociale e culturale che da tempo non è più al sicuro. A minacciarla, negli ultimi anni, è stato prima il movimento delle donne, che aveva «inaugurato» la presidenza Trump con l’imponente Women’s March di Washington e l’aveva «accompagnata» con il #metoo e gli scioperi femministi, scuotendo le fondamenta patriarcali della società americana con un’irriverente mancanza di rispetto per il suo maschio bianco ancora in capo. Sono state poi le manifestazioni di Black Lives Matter, che della presidenza Trump hanno invece incendiato l’epilogo mettendo a nudo il razzismo istituzionale e strutturale che si fa regolarmente omicida per ricordare a chi non ha la pelle bianca quale è il suo posto negli Stati Uniti, sebbene, al di là del rammarico di qualcuno, non sia più la piantagione. Infine, ultimi in ordine di tempo, a minacciare quell’egemonia suprematista sono stati gli ottanta milioni di americani che nelle urne hanno espresso il proprio rifiuto per altri quattro anni di Trump.

Molti hanno insistito sui settanta milioni di elettori statunitensi che nonostante tutto hanno continuato a votare Trump. Essi appaiono come la conferma pratica dell’impossibilità di ogni rivolta a venire, come la verifica finale della celebrazione di una depressione che ultimamente circola e affascina tanti. Ma che dire degli ottanta milioni che hanno votato un candidato che non promette niente di nuovo, che nemmeno il suo partito in fondo voleva, che sembra essere la ripetizione di tutto ciò che si è già visto e sentito? Eppure, milioni di uomini e donne si sono mobilitate per farla finita con Trump, con il suo razzismo fatto sistema, con i bambini immigrati dentro le gabbie, con i salari che non salgono, con la negazione di ogni giustizia climatica, con il patriarcato fatto istituzione, con la negazione di ogni libertà sessuale. Allora non è possibile ripetere le stesse cose dette e scritte in occasione dell’elezione di Trump. Milioni di persone hanno voluto realizzare un cambiamento e non si capisce perché la loro America sia meno profonda e meno vera di quella che vuole reinsediare un re introvabile, di quella che cerca disperatamente di ristabilire l’ordine «naturale» delle cose che le pretese di tutti quei movimenti stanno minacciando. Quell’ordine naturale fondato su proprietà privata, razzismo e patriarcato lo chiamano civiltà occidentale. C’è uno scontro in atto che non assume sempre le forme che più ci potrebbero piacere, che non rispetta i confini tra movimenti e istituzioni, che mescola le figure sociali, eppure è uno scontro che sarà decisivo per l’esistenza e probabilmente anche per la sopravvivenza di milioni di persone non solo negli Stati Uniti. Le squadracce trumpiane non rappresentano la vera America, ma sono comprensibili solo all’interno di questo scontro tra Americhe, tra l’Occidente e il resto.

I golpisti trumpiani, che il manuale del bravo democratico vorrebbe liquidare come bifolchi della civiltà, sono l’Occidente reale, quello che non viene a patti con nulla. «Sono un orgoglioso sciovinista occidentale, rifiuto di chiedere scusa per aver creato il mondo moderno»: è questa non a caso la formula da recitare per essere iniziati ai Proud Boys. Tra i protagonisti dell’assalto al Congresso e negli scorsi mesi di diverse aggressioni contro militanti di BLM, i Proud Boys accettano al loro interno solo maschi – purché «biologici» – e mescolano in dosi ben proporzionate nazionalismo, razzismo e misoginia. Si trovano insomma ben equipaggiati contro quello che reputano lo stato di assedio in cui sarebbero i maschi e la cultura occidentale. Si discuterà a lungo se quello andato in scena a Washington sia stato un goffo tentativo di colpo di Stato con tratti da B-movie. Quello che però è certo è che abbiamo assistito all’affermazione pianificata dell’orgoglio bianco, maschio e americano: il compiaciuto senso di appartenenza alla terra delle libertà individuali e delle opportunità minacciata da soggetti considerati estranei alla tradizione statunitense perché invocano le responsabilità storiche e sociali del patriarcato e del razzismo per giustificare i loro insuccessi personali. È l’orgoglio bianco che cerca di camuffare l’odio per i poveri segnato dal colore e dal sesso, per chi dipende dai programmi di social security, per chi si aggrappa a ciò che resta dai quota acts per non sprofondare nei bassifondi della società. Quello che difendono è una democrazia di classe considerata alla stregua di una donna bianca: una cosa che tutti devono onorare e proteggere, tranne i maschi bianchi che possono disporne a loro piacimento. Il problema non era ovviamente la presunta frode elettorale, ma la frode contro gli Stati Uniti, contro la loro storia e la loro cultura patriarcale e razzista. È stato il tentativo disperato di difendere il trumpismo come politica suprematista e di classe: tassazione regressiva per i più ricchi, libertà d’impresa per gli stessi ricchi ma contro l’ambiente, muri contro i migranti e programmi scolastici edulcorati del poco nobile passato che la cancel culture vorrebbe mettere in discussione. Un programma che non è certo solo patrimonio statunitense.

In questa guerra culturale totale si combattono frammenti di una sconnessa lotta di classe che non svanirà il 20 gennaio. Esistono infatti anche bianchi, neri e ispanici, donne e migranti che cercano di superare le frammentazioni e affermare la forza di un movimento sociale che sta facendo della giustizia un campo di battaglia per contrastare gerarchie violente e oppressive. Da Fight for 15 a Black Lives Matter c’è una lotta che si snoda tra grovigli e interruzioni, nella consapevolezza che combattere per un salario più alto significa combattere contro lo stesso sistema che da decenni dà la caccia a neri e latinos. D’altra parte, non bisogna pensare che questo rigurgito di Occidente sia una dote esclusiva della Deep America. Il populismo europeo del capitale non è estraneo a un cospirazionismo che, sia pure miscelato con dosi diverse, attizza suprematismo e sessismo contro migranti, donne e persone Lgbtq: soggetti eccentrici e imprevisti, che non accettano la subalternità che la natura per sua essenza «bianca, troppo bianca» e «maschia, troppo maschia» avrebbe riservato loro. E mentre con logica ardita la ministra britannica Liz Truss addebita all’«eccesso» di protezione dalle discriminazioni razziali e sessuali i problemi della working class bianca, migliaia di migranti lottano per sopravvivere al gelo della Bosnia e mostrare al mondo la verità dell’Occidente e la sovrana indifferenza dell’Unione Europea. Al netto dei diversi cospirazionismi, ma anche di un condiviso rapporto equivoco con la verità, QAnon e i Proud Boys, Trump e Truss, Johnson e Meloni, Salvini e Orban pretendono congiuntamente la rivincita del senso comune e della tradizione, da cui il neoliberalismo ha spazzato via polvere e incrostazioni per farne invece delle ancelle preziose dell’ordine sociale del capitale.

In questa guerra culturale totale si combattono frammenti di una sconnessa lotta di classe che non svanirà il 20 gennaio. Esistono infatti anche bianchi, neri e ispanici, donne e migranti che cercano di superare le frammentazioni e affermare la forza di un movimento sociale che sta facendo della giustizia un campo di battaglia per contrastare gerarchie violente e oppressive. Da Fight for 15 a Black Lives Matter c’è una lotta che si snoda tra grovigli e interruzioni, nella consapevolezza che combattere per un salario più alto significa combattere contro lo stesso sistema che da decenni dà la caccia a neri e latinos. D’altra parte, non bisogna pensare che questo rigurgito di Occidente sia una dote esclusiva della Deep America. Il populismo europeo del capitale non è estraneo a un cospirazionismo che, sia pure miscelato con dosi diverse, attizza suprematismo e sessismo contro migranti, donne e persone Lgbtq: soggetti eccentrici e imprevisti, che non accettano la subalternità che la natura per sua essenza «bianca, troppo bianca» e «maschia, troppo maschia» avrebbe riservato loro. E mentre con logica ardita la ministra britannica Liz Truss addebita all’«eccesso» di protezione dalle discriminazioni razziali e sessuali i problemi della working class bianca, migliaia di migranti lottano per sopravvivere al gelo della Bosnia e mostrare al mondo la verità dell’Occidente e la sovrana indifferenza dell’Unione Europea. Al netto dei diversi cospirazionismi, ma anche di un condiviso rapporto equivoco con la verità, QAnon e i Proud Boys, Trump e Truss, Johnson e Meloni, Salvini e Orban pretendono congiuntamente la rivincita del senso comune e della tradizione, da cui il neoliberalismo ha spazzato via polvere e incrostazioni per farne invece delle ancelle preziose dell’ordine sociale del capitale.

È per questo che l’imminente uscita di scena di Trump ‒ ordinata o meno che sia – non metterà fine alla lotta di classe. Nessuna fiducia nella pallida rappresentazione democratica di Biden, ma per milioni di persone fa una bella differenza se il muslim ban viene cancellato, se undici milioni di migranti vengono regolarizzati, se torna a essere possibile abortire nelle cliniche pubbliche, se almeno gli interessi sui prestiti universitari sono bloccati, se nella patria dell’intoccabilità della proprietà privata gli sfratti sono interrotti per un anno. Se è possibile attraversare la politica rappresentata per affermare il proprio potere sociale contro le gerarchie sociali, razziste e patriarcali. La crisi economica determinata dal Covid-19 ha riattivato le angosce del 2008, ricordando che la casa acquistata con il mutuo può essere sempre persa, che il senso di spossessamento generalizzato non riguarda solo i bianchi che finiscono per aggrapparsi a quel «salario pubblico e psicologico» che storicamente è stato il razzismo e il suprematismo. La situazione attuale è il frutto di un movimento sociale, guidato da uomini e donne afroamericani che hanno smesso di parlare il linguaggio universalista dell’American Dream. Uomini e donne che non danno più credito alla mediazione e alla ricomposizione sotto una bandiera che promette uguaglianza ed emancipazione differibili nel tempo e dispensa quotidianamente omicidi, violenza, miseria e razzismo istituzionale.

Il tempo del «non ancora» è passato non solo negli Stati Uniti, che sono ormai privi di una sala d’aspetto credibile dove parcheggiare le istanze di giustizia di afroamericani, latinos, donne e migranti. Non ci sono una Nuova Frontiera e nemmeno una Great Society all’orizzonte. È quindi esagerato temere che ogni straccio di riforma sia la soglia dell’integrazione dei movimenti dentro la politica istituzionale. Già quattro anni fa, in occasione della sorprendente vittoria di Trump, ci eravamo rifiutati di considerala un effetto dello spostamento a destra della working class bianca, che qualcuno bollava come fascista. Abbiamo sostenuto che la composizione di quel voto fosse molto più complessa, frutto di astensioni, rifiuti, delusioni più che giustificate. Ora come allora ci rifiutiamo di considerare un sistema elettorale pensato essenzialmente per controllare e neutralizzare il voto degli elettori come il criterio di misura della politicizzazione dei movimenti sociali. Ora come allora ci interessa capire che cosa vogliono i milioni di proletari che hanno votato Biden e anche quelli che non l’hanno votato. C’è, è vero, un signore attempato che parla di decenza, onore, rispetto e tolleranza, suscitando l’inevitabile sensazione di stare guardando Ritorno al Futuro mentre al Campidoglio scorrazzano figuri che sembrano usciti da un film dei fratelli Cohen. Biden magari sogna davvero una presidenza costruita attorno al dogma di un centrismo rivestito di progressismo, per sanare le spaccature lasciate in eredità da Trump. Ma non è detto che andrà così.

La domanda che noi ci poniamo è se questa presidenza potrà davvero parlare il linguaggio dell’adesso, che è quello dei movimenti che gli hanno dato una fiducia a tempo, ma che non per questo smetteranno di esercitare la loro pressione dall’esterno: contro la polizia, che non è cambiata d’incanto, contro lo sfruttamento del lavoro migrante, che non è scomparso, contro una sanità che ti lasciava morire anche prima che arrivasse il Covid-19. C’è un 40% di lavoratori e lavoratrici a basso salario che ha perso il lavoro in un momento in cui sarà difficile trovarne uno nuovo. E ci sono milioni di uomini e donne, in larga misura migranti e in tanti casi irregolari, che si arrangiano con lavori precari e informali anche nei settori considerati essenziali (esattamente come in Europa). Molti di questi sono in affitto o con un mutuo sulle spalle e rischiano di formare un nuovo esercito di poveri senza casa come ai tempi della Grande Depressione.

Non la sua fede democratica e progressista, ma la pressione ormai incontenibile di questi uomini e queste donne ha imposto a Biden di ampliare il suo programma di sostegno a famiglie e disoccupati. Non sono le tentazioni golpiste di Trump, ma il rifiuto di quegli uomini e di quelle donne di accettare la loro condizione presente che ha portato gli squali della National Association of Manufacturers ad appoggiare il programma economico di Biden. La pressione di milioni di giovani statunitensi che considerano la battaglia sul clima fondamentale quanto quella sul welfare, chiedendo un cambio radicale di registro. Magari la lotta per la giustizia razziale e per quella climatica non si esprime sempre nei tumulti, ma entrambe impongono comunque una diversa divisione tra salari e profitti, impongono di anteporre l’esistenza dei neri alle esigenze immaginarie dell’ordine, l’esistenza degli uomini e delle donne a quella delle imprese. La rabbia di questo movimento, apparentemente senza una propria politica complessiva, si è dispiegata dai magazzini di Amazon in Alabama alla sede di Google, dalle strade di Ferguson alle urne della Georgia. Qui nel profondo Sud, un tempo roccaforte del Klan, una coalizione di afroamericani, latinos e asiatici ha mandato al Senato un nero e un ebreo con un programma incentrato su salario minimo, libertà di aborto e scuola pubblica. C’è un’America che si muove mentre i suprematisti minacciano di riportarla al passato il 20 gennaio.

C’è chi lo stato di eccezione lo vive in un giorno da leone al Campidoglio e c’è chi vuole liberarsene perché lotta ogni giorno per avere un salario o un documento, per non subire la violenza maschile o non finire sotto il ginocchio di qualche suprematista bianco, che sia in divisa o meno. È su questo rifiuto materiale di ogni emergenza che i movimenti di classe possono stabilire momenti di comunicazione e organizzazione per rovesciare le gerarchie sociali, razziste e patriarcali. Contro l’emergenza si deve parlare quel linguaggio dell’adesso che dobbiamo imparare ad articolare per non restare intrappolati nella gabbia senza tempo delle riforme. Situarsi nel momento del pericolo quotidiano che vive un vasto e composito proletariato statunitense ma anche europeo, per spezzare il tempo dell’emergenza permanente. Ecco la sfida del tempo presente. Ciò che sta succedendo ora negli USA dovrebbe allora impegnare anche la nostra intelligenza. Da molto tempo non dobbiamo più guardare a Occidente per scorgere il nostro futuro e non vogliamo nemmeno dire che Marx è tornato a Detroit in incognito. Gli scontri razziali, le battaglie culturali, le lotte nella logistica e nelle fabbriche, l’indisponibilità delle donne mostrano quello che Malcom X aveva già capito molti anni fa: in questi tempi politicamente interessanti «sarebbe scorretto classificare la rivolta dei neri semplicemente come un conflitto razziale del nero contro il bianco, o come un problema puramente americano. Piuttosto oggi stiamo vedendo una ribellione globale dell’oppresso contro l’oppressore, dello sfruttato contro lo sfruttatore».

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione