di GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK, da «b2o»*

Ci sembra utile rendere disponibile in italiano questo testo della filosofa femminista e marxista Gayatri Chakravorty Spivak, pubblicato sul blog della rivista «boundary2». Spivak è difficile da leggere e non si preoccupa di facilitare la lettura di ciò che scrive. Il saggio ci sembra però interessante perché racconta l’incontro tentato e mancato tra l’antirazzismo panafricano di W.E.B. Du Bois e la ricerca di un’emancipazione costituzionale dei Dalit indiani da parte di B.R. Ambedkar. Spivak affronta così il problema dell’impossibile costituzionalizzazione, cioè dell’impossibilità di ricomprendere nella cittadinanza quelle figure che socialmente non rientrano negli schemi dell’inclusione legittima. Dalit, afroamericani e africani stabiliscono in questo contesto una sorta di transnazionale dell’esclusione che non riesce a costruire i collegamenti necessari per lottare contro la propria condizione. Nonostante l’idea di Du Bois di interpretare la fuga degli schiavi dalle piantagioni come uno sciopero generale potrebbe essere stata ripresa dall’idea indiana di produrre uno sciopero dei Dalit, non si sviluppa una concezione globale della lotta di classe capace di connettere razza e classe. Secondo Spivak, quindi, tra Du Bois ‒ con la sua estensione della linea del colore all’anticolonialismo ‒ e il costituzionalismo indiano di Ambedkar c’è un impossibile incontro perché la connessione è costruita sulla generalizzazione. Per Du Bois è quella antirazzista (che, trasformando la linea del colore in uno schieramento anticoloniale, non può ammettere cesure all’interno del campo così generato); per Ambedkar è la generalizzazione costituzionale (con cui egli è evidentemente in conflitto costante, perché sia il sistema delle caste, con la necessità di istituzionalizzare gli spazi protetti delle «riserve castali», sia il riconoscimento della regolazione sessuata dei rapporti intra e intercastali mettono costantemente in tensione dall’interno la possibilità di un soggetto costituzionale). La connessione che entrambi propongono è «metonimica», nel senso che deve sempre espungere dallo spazio della lotta qualche differenza, che però si ripresenta continuamente. Mentre la genealogia materna dei subalterni è per Spivak il marchio della loro fondamentale illegittimità e impossibile costituzionalizzazione, lo sciopero generale mostra che, nel colonialismo, la schiavitù è l’elemento fuori sincrono dell’autodeterminazione del capitale. Ciò non significa che sia fuori dal capitale, ma che è un suo fattore genetico, cioè storico, e operativo, quindi presente. Queste posizioni – che non possono essere inserite nel quadro costituzionale – sono per Spivak il punto di partenza per una rivendicazione dello Stato costituzionale: quest’ultimo è sempre un blocco alla politicizzazione, ovvero una mediazione costante e inaggirabile. Tuttavia, libertà di parola, di associazione e di movimento sono – come lei stessa scrive altrove – qualcosa che «non possiamo non volere», ovvero indicano pretese capaci di produrre processi di politicizzazione.

Ci sembra utile rendere disponibile in italiano questo testo della filosofa femminista e marxista Gayatri Chakravorty Spivak, pubblicato sul blog della rivista «boundary2». Spivak è difficile da leggere e non si preoccupa di facilitare la lettura di ciò che scrive. Il saggio ci sembra però interessante perché racconta l’incontro tentato e mancato tra l’antirazzismo panafricano di W.E.B. Du Bois e la ricerca di un’emancipazione costituzionale dei Dalit indiani da parte di B.R. Ambedkar. Spivak affronta così il problema dell’impossibile costituzionalizzazione, cioè dell’impossibilità di ricomprendere nella cittadinanza quelle figure che socialmente non rientrano negli schemi dell’inclusione legittima. Dalit, afroamericani e africani stabiliscono in questo contesto una sorta di transnazionale dell’esclusione che non riesce a costruire i collegamenti necessari per lottare contro la propria condizione. Nonostante l’idea di Du Bois di interpretare la fuga degli schiavi dalle piantagioni come uno sciopero generale potrebbe essere stata ripresa dall’idea indiana di produrre uno sciopero dei Dalit, non si sviluppa una concezione globale della lotta di classe capace di connettere razza e classe. Secondo Spivak, quindi, tra Du Bois ‒ con la sua estensione della linea del colore all’anticolonialismo ‒ e il costituzionalismo indiano di Ambedkar c’è un impossibile incontro perché la connessione è costruita sulla generalizzazione. Per Du Bois è quella antirazzista (che, trasformando la linea del colore in uno schieramento anticoloniale, non può ammettere cesure all’interno del campo così generato); per Ambedkar è la generalizzazione costituzionale (con cui egli è evidentemente in conflitto costante, perché sia il sistema delle caste, con la necessità di istituzionalizzare gli spazi protetti delle «riserve castali», sia il riconoscimento della regolazione sessuata dei rapporti intra e intercastali mettono costantemente in tensione dall’interno la possibilità di un soggetto costituzionale). La connessione che entrambi propongono è «metonimica», nel senso che deve sempre espungere dallo spazio della lotta qualche differenza, che però si ripresenta continuamente. Mentre la genealogia materna dei subalterni è per Spivak il marchio della loro fondamentale illegittimità e impossibile costituzionalizzazione, lo sciopero generale mostra che, nel colonialismo, la schiavitù è l’elemento fuori sincrono dell’autodeterminazione del capitale. Ciò non significa che sia fuori dal capitale, ma che è un suo fattore genetico, cioè storico, e operativo, quindi presente. Queste posizioni – che non possono essere inserite nel quadro costituzionale – sono per Spivak il punto di partenza per una rivendicazione dello Stato costituzionale: quest’ultimo è sempre un blocco alla politicizzazione, ovvero una mediazione costante e inaggirabile. Tuttavia, libertà di parola, di associazione e di movimento sono – come lei stessa scrive altrove – qualcosa che «non possiamo non volere», ovvero indicano pretese capaci di produrre processi di politicizzazione.

***

[In apertura: Grazie, Nahum [Chandler], per essere qui. Spero che collocherai il mio saggio all’interno del tuo studio sul «problema per il pensiero». Come ti ho detto personalmente, non volevo che tu facessi parte del panel perché saresti stato una presenza troppo autorevole per me. Ma poi mi sono pentita di questa decisione e ti ho chiesto di essere qui con noi. E grazie sempre, Brent [Edwards], per avermi detto nel 1991 che il lavoro che faccio poteva collegarsi allo studio di W.E.B. Du Bois. Basta così.]

Nel 2009 ho tenuto delle lezioni su Du Bois per trovare una risposta alla domanda: perché Du Bois ha definito l’adesione in massa degli schiavi fuggitivi all’esercito dell’Unione durante la guerra civile uno sciopero generale? Ho seguito la traiettoria di questa risposta negli ultimi nove anni. In questo saggio mi occuperò di un passaggio interno al discorso più ampio di Du Bois e la decolonizzazione. In conclusione, toccherò il tema della globality.

Nel settembre 2017 ho iniziato a tenere insieme a Mamadou Diouf un corso sul panafricanismo e il post-colonialismo. Questo tema spinge ai propri limiti il pensiero di Du Bois. Esso colloca la schiavitù nel contesto americano come fenomeno che produce l’afroamericano quale peculiare agente di disfacimento della linea del colore. Nel mio libro di prossima pubblicazione, di cui questo saggio è una parte edita, analizzo più dettagliatamente il tema.

Il panafricanismo di Du Bois è diverso dalle altre versioni. Ci si potrebbe concentrare su quattro esempi paradigmatici, seppur diversi, tenendo sempre a mente che questa non può essere una tassonomia esaustiva: Flora Shaw Lady Lugard, Edmund Blyden, Marcus Garvey e George Padmore. Flora Shaw ha invocato il panafricanismo islamico combinato con il razzismo contro i Bantu, Blyden e Marcus Garvey, sebbene in modi molto diversi, l’hanno incorporato all’interno del tema panafricano del reinsediamento africano diasporico in Africa. Du Bois, invece, ha collegato il panafricanismo alla decolonizzazione di tutti gli Stati nazionali africani, e si è spinto oltre per includere la definitiva decolonizzazione a livello internazionale in questo legame.

Du Bois è generalmente considerato il padre del panafricanismo. Si sa, tuttavia, che il panafricanismo nasce a Trinidad, grazie agli sforzi audaci di un diasporico in Gran Bretagna, Henry Sylvester-Williams, che ha posto tutti i neri colonizzati dalla Gran Bretagna al centro del discorso. Henry Sylvester-Williams organizzò la Pan-African Association nel 1897 e la prima Conferenza Internazionale a Londra, nel 1900, dove Du Bois fu ospite e iniziò a diffondere la questione della linea del colore in tutti i paesi colonizzati. Sylvester-Williams morì nel 1911 e il nesso tra il panafricanismo e il Commonwealth britannico perse la propria rilevanza ideologica, anche se rimase pre-compreso nell’opera di C.L.R. James e George Padmore.

Per recuperare il percorso di Du Bois verso il panafricanismo, dobbiamo metterlo in relazione agli studi militanti di George Padmore (1903-59) che, da giovane proveniente dal Trinidad, fu senza dubbio influenzato, anche se indirettamente, dall’apertura di sette centri panafricani nel suo paese da parte di Sylvester-Williams. Anche concentrandosi unicamente su Pan-Africanism or Communism? di Padmore (Padmore 1956), è possibile farsi un’idea dettagliata dello status del panafricanismo negli Stati nazionali, storicamente differenziati, dell’intero continente africano. In effetti, molte cose che Padmore individua come problemi sono oggi rilevanti per il continente. Il suo lavoro ci dà il senso dell’importanza della costituzionalità, e presenta i manifesti di ciascun Congresso. Ai fini di questo saggio, ciò che è degno di nota è che all’interno di ogni Manifesto, trasmesso ai governi coloniali in segno di resistenza, i principi gandhiani sono elencati come principi guida di ogni Congresso.

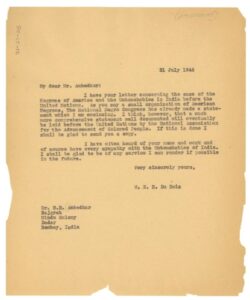

Nel 1946, alla vigilia dell’indipendenza indiana, Bhimrao Ramji Ambedkar, membro del Viceroy’s Legal Council, e critico di Gandhi a causa del suo posizionamento di «tolleranza» di fronte al sistema delle caste indù, scrisse a Du Bois chiedendogli se fosse possibile inviare una petizione afroamericana all’Onu, sperando di far lanciare tale petizione dagli intoccabili indiani. Ambedkar, il padre della costituzione indiana, proveniva da una cosiddetta casta intoccabile.

Du Bois rispose dicendo che era a conoscenza dell’esistenza dell’‘intoccabilità’, ma la conversazione non andò oltre perché il tentativo di mettere insieme una simile petizione si arenò all’ONU. C’è oggi un forte movimento per riunire le lotte afroamericane con quelle degli indiani Dalit del Sud contro i pregiudizi di casta (anche se molti intellettuali Dalit si trovano in rinomate università dell’India del Nord). Si tratta di uno sforzo positivo, ma dobbiamo anche ricordare che il postcolonialismo e il panafricanismo, e gli sforzi per unire le lotte, sono precedenti rispetto alle collaborazioni basate sulla classe che la globalità produce oggi. Credo che Du Bois non sia andato oltre, nel suo rapporto con Ambedkar, perché la sua idea di panafricanismo, che conduce al mondo futuristico senza colonialismo, non gli permetteva di comprendere le lotte all’interno dello spazio colonizzato. Il romanzo di Du Bois The Dark Princess esotizza un’India «nobile», persino ariana – il braminismo, il buddismo e l’islam sono mescolati in modo spettacolare e stilizzato all’interno di una storia d’amore che ricorda al lettore il Sogno di una notte di mezza estate[1]. Questo romanzo riflette il desiderio di superare il problema di classe dell’avvicinamento ai subalterni, ma non ha le risorse per immaginarne una realizzazione plausibile[2].

L’incontro fallito tra Du Bois e Ambedkar può essere letto come un appuntamento mancato, o faux-bond. Chandler direbbe – senza dubbio disorientandoci – che si tratta di un Ja ou le faux-bond di Derrida, dove il «sì» è messo in scena come un appuntamento mancato tra il piano e la performance[3].

Seguirò la scia di Chandler così come la immagino per mostrare che a causa di questa lettura anaclitica del «sì», in quel testo giovanile Derrida ci indica – per far costantemente sì che quell’appuntamento avvenga? – che dobbiamo (notando la faglia(faut) inscritta nel bisogna [“must” francese il faut] – suggerendo così che mentre facciamo ciò che dobbiamo, non ci riusciamo mai del tutto – lo sforzo continua all’infinito mentre le generazioni cambiano):

lottare… per una trasformazione massiccia degli apparati… lavorare in più direzioni, a più ritmi… Per tenere insieme queste due necessità disuguali e differenziare sistematicamente una pratica («teorica» e «politica»), si impone uno sconvolgimento generale: non solo come imperativo teorico o pratico, ma già come un procedimento in corso, che ci investe, ci avvolge, ci trabocca in modo disuguale (Derrida 1995, 58-59).

Ecco cos’è un «sì», sempre un appuntamento mancato – lavorare a imperativi congiunturali generati dall’esterno che cambiano all’infinito e che devono essere differenziati come teoria e politica. Teoria e politica sono le pratiche qui in gioco, adeguate alla situazione di Du Bois-Ambedkar. Nello spazio tra l’appuntamento e il «mancarlo» all’infinito, si dispiega la storicità (la possibilità di studio come sequenza temporale) – non sempre storiografata (organizzata nella storia ufficiale) – come in effetti non è stato in questo caso particolare.

Ecco cos’è un «sì», sempre un appuntamento mancato – lavorare a imperativi congiunturali generati dall’esterno che cambiano all’infinito e che devono essere differenziati come teoria e politica. Teoria e politica sono le pratiche qui in gioco, adeguate alla situazione di Du Bois-Ambedkar. Nello spazio tra l’appuntamento e il «mancarlo» all’infinito, si dispiega la storicità (la possibilità di studio come sequenza temporale) – non sempre storiografata (organizzata nella storia ufficiale) – come in effetti non è stato in questo caso particolare.

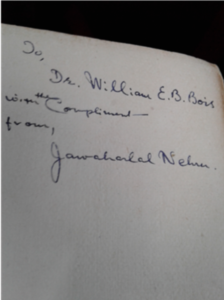

Tanto gli sforzi pre-digitali, quanto quelli digitali per unire le lotte, traggono giovamento quando c’è un certo grado di continuità di classe da ambo le parti. Questo di solito ha a che fare con la leadership delle lotte. Nella biblioteca di Du Bois c’è un libro su Gandhi pubblicato in occasione del 75° compleanno di Gandhi, con una dedica a Du Bois scritta a mano da Jawaharlal Nehru, il primo Primo Ministro indiano.

Queste sono le sue connessioni, le connessioni di cui gode Joseph Appiah, o Kofi Awoonor. L’amico speciale di Du Bois è Lala Lajpat Rai. Le sue fonti per The Dark Princess sono Rai e forse Shridhar Venkatesh Ketkar, un dottorando della Cornell che ha insegnato nella mia stessa Università (Università di Calcutta) e ha scritto libri tra cui una History of Caste in India: Evidence of the Laws of Manu on the Social Conditions in India during the Third Century A.D. Interpreted and Examined: With an Appendix on Radical Defects of Ethnology[4].

Ketkar, come Ambedkar nel saggio post-laurea che cito di seguito, si concentra sulle regole del matrimonio – la casta è un modo per aiutare a preservare l’ordine sociale attraverso la manipolazione patriarcale dell’attribuzione del genere. Anche se Du Bois è profondamente consapevole del significato dello stupro e della mescolanza etnica, il suo uso di «casta» è molto più vicino alla gerarchia convinta di sé, descritta in maniera semi-beffarda da Marx quando parla della cosiddetta accumulazione primitiva.

In epoca da gran tempo trascorsa, c’erano da una parte una élite industriosa, intelligente e soprattutto economa, dall’altra una canaglia oziosa che dissipava tutto il proprio, ed anche più. La leggenda del peccato originale teologico ci narra, è vero, come l’uomo sia stato condannato a guadagnarsi il pane col sudore della propria fronte, mentre la storia del peccato originale economico ci svela come mai esista della gente che non ha nessun bisogno di fare altrettanto. Non importa. Così avvenne che i primi accumularono ricchezza e i secondi finirono per non aver altro da vendere che la propria pelle. E da questo peccato originale datano la povertà della grande massa, malgrado il tutto suo lavoro, continua a non aver altro da vendere che se stessa, e la ricchezza dei pochi, che aumenta senza posa benché essi abbiano ormai da gran tempo cessato di lavorare (Marx, Capitale I, Cap XXIV, 896 ed. UTET).

Si tratta di qualcosa di simile a una casta, se volete. Alcune persone non sono abbastanza brave, altre, superiori a loro, devono «aiutarle» lasciandole servire. Questa è la storia che giustifica la disuguaglianza. Ma ciò non coglie la sostanza delle tremila caste (con sottocaste) degli indù. La storia della disuguaglianza naturale è un’analogia molto generale per una gerarchia che non è né di razza, né di classe. È in questo senso che Du Bois usa la formula «casta del colore» nella Black Flame Trilogy[5]. (The United States of America: A Hindu’s Impressions di Rai è una malcelata affermazione orientalista-nazionalista secondo cui il sistema delle caste funziona meglio del razzismo-classismo statunitense).

Si tratta di connessioni largamente in continuità di classe. La continuità di classe nel caso di Du Bois-Ambedkar è ancora più forte, Harvard-Columbia-London School of Economics; un amministratore di alto livello e un intellettuale di classe mondiale; nessuno dei due subalterno per nascita – Du Bois faceva parte della classe media nera, e il padre di Ambedkar era un Subehdar nell’esercito (anche se entrambi ovviamente hanno subito la discriminazione razziale e di casta quando sono entrati in territorio misto). Forse il più importante di tutti gli elementi di connessione è che Ambedkar portava il cognome del suo insegnante bramino e, come ci mostra Du Bois nella sua genealogia paterna, il Chretien Du Bois del XVII secolo era bianco. Posso pensare che essi riconoscessero tranquillamente una complicità e hanno reso la loro pratica più forte, non parlando a favore di, ma scontrandosi con ciò che non è la loro origine di classe, in nome della costituzionalità[6].

È qui che la lettura di Chandler della biografia di Du Bois, scritta da John Brown ‒ come «afroamericano», l’uomo bianco abolizionista che ha dato la sua vita per i «Negri» ‒ è eccezionale. L’eroe di Du Bois, Manuel Mansart, lo afferma con semplicità in un passaggio di un discorso indiretto in The Ordeal of Mansart:

Gli studenti parlavano in modo franco dei bianchi nel mondo circostante; non gli piacevano, non si fidavano di loro. C’erano sempre delle eccezioni, e gli insegnanti bianchi preferiti come Spence e Freiburg erano incorporati in qualche modo sottile ed inspiegabile nella loro stessa razza nera ‒ un metodo tanto più facile dal momento che anche loro hanno sofferto per l’ostracismo e la persecuzione del mondo bianco del Sud (Du Bois 1959, 125-6).

(Le connessioni su cui si insiste nel circuito delle conferenze oggi sono una versione della «simultaneità» globale, usata per produrre pensatori organici all’ideologia del network del capitale globale).

Come appartenente allo spazio colonizzato, Ambedkar è ampiamente giustificato quando scrive di Gandhi nella prefazione alla seconda edizione a The Annihilation of Caste: «[…] per molti Hindu è un oracolo, così grande che quando apre le labbra ci si aspetta che l’argomento si chiuda e che nessun cane abbai. [4:] Ma il mondo deve molto ai ribelli che oserebbero discutere di fronte al pontefice e insistere sul fatto che egli non è infallibile». Episodi saltuari di razzismo da parte d Gandhi in Sudafrica sono ormai ben documentati[7].

E il panafricanismo, come ci mostra Padmore, sosteneva pienamente le politiche dichiarate da Gandhi in India. Du Bois ha evidenziato tutti i passaggi relativi allo sciopero nel libro di Gandhi presente nella sua biblioteca a cui ho fatto riferimento in precedenza.

La connessione, quindi, tra le parti in continuità di casta/classe che si uniscono nelle lotte, è generalmente metonimica, i leader e il gruppo si concentrano su una questione e le sue ramificazioni, lasciando altri elementi ‒ a volte forse potenzialmente divisivi ‒ fuori dai giochi in nome della lotta.

Nel caso del breve scambio tra Du Bois e Ambedkar, la continuità di classe è stata il primo fattore che lo ha reso possibile. È stata l’ulteriore obbligazione metonimica ‒ in quanto soggetti rispettivamente contro la razza e contro la casta ‒ che si è ritorta contro di loro perché entrambi, per carattere e per circostanze, erano in un rapporto anfibolico con l’identitarismo; per entrambi, il pensiero e l’agire identitario costruiscono e rompono allo stesso tempo. (Gli esempi sono troppi per poterli citare.) «Io ho sofferto per il razzismo come tu per la casta» non ha preso piede, perché le connessioni anticoloniali di Du Bois avevano una dominante nazionalista. Du Bois aveva lavorato per portare l’africanità al di là del separatore unico della schiavitù. Aveva tenuto conto, come del resto aveva fatto anche Marx, del fatto che nel colonialismo la schiavitù era diventata uno strumento (anche se fuori sincrono) dell’autodeterminazione del capitale. Questo gli ha permesso di inserirsi nel discorso storico mondiale marxista, riscrivendo la linea di colore, attraverso il colonialismo, in marrone, rosso e giallo. I suoi sforzi per creare simili connessioni erano in continua evoluzione, e trovarono espressione letteraria nella Black Flame Trilogy. Leggendo e scrivendo in prigione, Antonio Gramsci aveva cercato di interpretare i Sardi (nativi della Sardegna, luogo di nascita di Gramsci) attraverso la figura dei servi, dall’antica Roma al XX secolo, nel 25° dei suoi Quaderni dal carcere. Ambedkar, politico pragmatico che si era fatto strada verso i vertici in un contesto postcoloniale, chiese che gli intoccabili rientrassero in un elettorato a parte (e fallì, naturalmente). Bisogna notare questi imperativi contestuali nel fare paragoni.

Da giovane laureato, in un saggio del 1916 scritto per un seminario postlaurea, Ambedkar ha riscritto la casta nella etero-normatività riproduttiva – sostenendo che la casta era costituita dalla differenza di trattamento delle donne in surplus e degli uomini in surplus, prodotti dall’endogamia forzata – e, infine, studiando i massimi strumenti di generalizzazione, in quanto membro del gruppo a cui tali strumenti erano preclusi, ha riscritto la casta nel discorso storico-mondiale della costituzionalità. Questa auto-rappresentazione finale era condivisa dai due, ma era proprio questa cosa che non permetteva a Du Bois di tenere insieme le linee del colore interne (per così dire) della borghesia progressista che poteva unirsi alla richiesta della fine del colonialismo. (Ricordiamo ancora una volta il lavoro di documentazione di Padmore sul rapporto privilegiato tra panafricanismo e gandhianesimo). Si trattava di un percorso dalla Columbia ad Harvard, per così dire, non di uno scambio tra etno-culture individuali.

Allison Powers ha scritto della feroce critica di Du Bois alla parodia «democratica» della costituzionalità negli Stati Uniti. Non posso ripetere qui la sua complessa argomentazione. Posso solo sottolineare come essa abbia mostrato chiaramente che la critica di Du Bois contro il «feticcio della costituzione [sic]» attacca la feticizzazione della costituzione americana originaria. La conclusione del suo ragionamento riconosce che Du Bois non offre una soluzione al problema dell’accesso alla costituzionalità; piuttosto, si limita a citare «il piccolo gesto» evocato nell’ultima pagina. Questo segnale poetico di Du Bois indica lo sviluppo di una flessibilità immaginativa che si accompagna a quella che altrove ho chiamato «educazione estetica». Non sono sicura che si tratti di un «fallimento». Quando lei contrappone Du Bois e Ambedkar deve riconoscere che Ambedkar stava costruendo una costituzione, mentre Du Bois stava lottando contro un noto feticcio che continua a essere tale anche oggi, per il controllo della razza e delle armi. Naturalmente, Ambdekar sosteneva di aver fallito nel suo compito e forse anche questo può permetterci di pensare le due imprese nel loro nesso. Anupama Rao ha giustamente notato che «il tentativo di Ambedkar di rimediare alle ingiustizie [di casta] con mezzi politici era, a un certo livello, un progetto impossibile che enfatizzava la contraddizione tra casta e democrazia, anziché risolverla» (Rao 2009: 157). C’è una comparabile (sebbene non identica) contraddizione tra razza e democrazia. Essa riguarda il fatto che l’astrazione razionale del politico e del giuridico-legale deve essere sempre legata alla testualità della vita. Il soggetto costituzionale, che unisce i nostri due protagonisti, non si realizza mai – tenendo aperta la storicità dell’appuntamento mancato – non ancora storiografato, per razza o casta. È alla frase di Du Bois «pregiudizio fatto carne» a cui si deve ora rivolgere l’attenzione (1935: 323). È la carnalità [fleshliness] dell’episteme di genere del razzializzato e la carnalità dell’episteme di genere indefinitamente eteronomo del ‘castizzato’ che non possono essere generalizzate o rese per analogia. (Cerco di normarla dal basso, insegnando la democrazia ai più poveri tra i poveri come “altri” [other people], piuttosto che come “i miei diritti” per i più poveri dei poveri. Ma anche questo non è generalizzabile). Questo è un pezzo della sfida dell’universale di razza o dell’universale di casta del soggetto costituzionale[8].

Lavorando sempre per un impossibile incontro tra la carne e il diritto.

Il commercio tra etno-culture orientalizzate e rivendicate si è apparentemente ampliato in maniera considerevole, accompagnando l’espansione delle diaspore; negli Stati Uniti come diretta conseguenza dell’Immigration and Nationality Act del 1965, che ha abolito il sistema di quote basato sulle origini nazionali che era la base della politica sull’immigrazione statunitense dagli anni ’20 del Novecento; esso è stato integrato dall’accessibilità globale migliorata dal digitale. Senza una profonda conoscenza delle lingue e senza la consapevolezza dei danni cognitivi derivanti dall’esercizio generalizzato di millenarie strutture di potere etnoculturali precoloniali, sforzarsi per una lotta in connessione va bene contro il razzismo, ma non contro la sua legittimazione al contrario, e dunque non sostiene né fa i conti con il lento e tenace lavoro di costruzione di un’agency subalterna. La carnalità di una cultura della ‘conferenza’ che si vuole diasporica è un’immaginata origine nazionale, piuttosto che un’attiva soggettività di casta alla base. Dalle sue note scritte a mano sulle pagine dei libri di lingua africana nella collezione centrale (al momento trascurati e a rischio di imminente distruzione e scomparsa – al momento sono riposti in armadi aperti collocati in una piccola stanza non chiusa a chiave), che Du Bois portò con sé in Ghana quando aveva novant’anni, la sua consapevolezza della necessità di raggiungere una continuità cognitiva è impressionante per qualunque epoca.

Tutto perché immaginava la necessità di raggiungere quella continuità, ma non ne negava l’impossibilità. Lo sforzo è limitato ai minuscoli appunti a mano scritti a margine.

Ecco una parola agli amici Dalit dell’accademia e della sfera culturale globale: dobbiamo essere capaci di ammettere che i crimini storici danneggiano la macchina cognitiva. I subalterni eccezionali e/o gli accademici, con una autorizzazione di classe (class-empowered) attivi nelle lotte dei Dalit non rappresentano quelli che rimangono in basso. Le lotte avanguardiste non consolidano necessariamente un futuro.

In Talking to Du Bois, ho provato a mostrare che alcuni dei suoi testi mettono in scena un’incapacità di immaginare un episteme subalterna: gruppi sociali senza stato ai margini della storia – per utilizzare la formula di Gramsci – mentre si preparano a entrare nella cittadinanza. Ma questa incapacità non può essere immaginata o messa in scena nel caso dell’interiorità del postcoloniale. Bisogna ricordare ora Lumumba e Fanon, «quello alto e quello basso», che andarono entrambi al All-African People’s Congress nel 1958, il primo Congresso sul suolo africano. Erano entrambi profondamente consapevoli dei problemi etnici interni alla nazione postcoloniale, e Lumumba fu ucciso a causa di questi problemi, sebbene con la collusione della CIA. Dobbiamo inoltre ricordare che Ambedkar non poteva nemmeno immaginare che cosa sarebbe stata la Palestina. Scrisse piccoli interventi che comparavano l’immagine della schiavitù con quella degli intoccabili. Questo ci ricorda che ci sono profonde limitazioni storiche alla flessibilità delle nostre stesse identità.[9]

Questa incapacità di immaginare l’interiorità di un postcoloniale omogeneo dal punto di vista di classe (class-fixed) non impedisce che il termine «casta» sia una parola utile, dagli abolizionisti fino al Pan-Africanismo – per descrivere tutte le divisioni che non sono propriamente di razza o classe, con regole interne di «esclusione» [keep out]. Padmore sicuramente lo usa in molti passaggi cruciali, così come lo usa Du Bois. Come ho indicato prima, si tratta di un’astrazione utile, ma che non può cogliere la carnalità non generalizzabile che appartiene ai subalterni di casta.

L’utilizzo più importante di «casta» da parte di Du Bois si trova nel suo rifiuto del 1948 del «decimo con talento» – l’idea che il più intelligente tra gli afroamericani dovesse farsi carico di aiutare gli altri:

Passiamo ora a quel complesso di problemi sociali, che circondano e condizionano la nostra vita, e che chiamiamo più o meno in maniera vaga, il Negro Problem. È chiaro che nel 1900, i Negri americani erano una casta inferiore, molto di frequente linciati, ampiamente privi di diritti, e di solito segregati nei principali settori della vita. Come studente e lavoratore a quei tempi, li guardavo e vedevo la salvezza in una leadership intelligente; come ho detto, attraverso un «decimo con talento». E per questa intelligenza, sostenevo, avevamo bisogno di uomini che avessero fatto il college. Per questo motivo ho enfatizzato il college e la formazione superiore. Per questi uomini, con la loro educazione superiore, ci sarebbe stato bisogno di una profonda comprensione della massa dei Negri e dei loro problemi; e perciò, ho enfatizzato lo studio scientifico. La voglia di lavorare e di compiere sacrifici personali per risolvere questi problemi era, ovviamente, il primo prerequisito e sine qua non. Non ho sottolineato tutto questo, l’ho presupposto. Ho presupposto che dalla conoscenza discende automaticamente il sacrificio. Per la mia gioventù e idealismo, non ho realizzato che l’egoismo è ancor più naturale del sacrificio. Ho fatto l’ipotesi della sua ampia disponibilità a causa dello spirito di sacrificio appreso nella mia formazione scolastica di missione (Du Bois, The Talented Tenth Memorial Address, 3).

Precedentemente, nell’incontro del 1905 che diede vita al Movimento del Niagara, il quarto punto del programma di otto punti scritto da Du Bois era: «l’abolizione di tutte le distinzioni di casta basate semplicemente sulla razza e sul colore» (Padmore 1956, 112).

Questa è teoria in viaggio, che amplia l’estensione della parola «casta», come reazione generalizzata alla parola «razza», per non entrare nella densità della parola, nell’«ontica collettiva» – per fare un solecismo. Analoga – non che si possa davvero sfuggire all’analogia – anche se dobbiamo mantenere una tassonomia differenziale.

Un ultimo brutale passaggio nella globalità, il sogno della decolonizzazione sotto il controllo della realtà. L’intellettuale accademico deve preparare ancora una volta il terreno – per una ri-localizzazione epistemologica che esorbita dalla liberazione nazionale – e lavorare per l’inserzione del subalterno nella costituzionalità – il posto dove Du Bois e Ambedkar si incontrano. Il soggetto costituzionale è senza identità.

Nahum Chandler invoca l’idea che tutte le generalità sono colte nelle particolarità. Per consolidare questa suggestione, cita il pensiero di Spiller sull’ambivalenza: «Ma se per ambivalenza si può intendere quell’abiura della chiusura», scrive, «o la rottura nel passaggio di movimento sintagmatico da una proprietà più o meno stabile a un’altra, come nella radicale disgiunzione tra “africano” e “americano”, allora l’ambivalenza rimane non solo il giudizio privilegiato e arbitrario di un imperativo postmodernista, ma anche una strategia che nomina la nuova situazione culturale come una ferita»[10].

La persona all’incrocio tra genere-razza-classe che occupa lo spazio vuoto del soggetto costituzionale è, in ogni caso, irriducibile a ciascuna di quelle singole identità. E oggi, nella globalità, non abbiamo bisogno del cosiddetto cittadino decolonizzato che ci venga a dire che la ferita è guarita. Abbiamo bisogno di ascoltare il subalterno storico che sente quella ferita.

Citerò il discorso alla contea di Tallapoosa in Alabama fatto da un uomo di nome Alfred Gray… Gray stava parlando a un incontro alla vigilia delle elezioni per la costituzione dello Stato, che si sarebbero tenute il 4 febbraio 1868.

La costituzione di cui sono venuto a parlarvi, quella del 1868, sono venuto a sostenerla. La sosterrò a costo di essere ucciso. Ho forse paura di lottare contro l’uomo bianco per i miei diritti? No. Potrei andare all’inferno. La mia casa è l’inferno. Ma l’uomo bianco deve venire laggiù con me. Mio padre, Dio benedica la sua anima all’inferno, aveva 300 negri, e il figlio di suo figlio, suo figlio, mi ha venduto per 1.000 $. Era giusto? No. Sento il dannato spirito della dannazione in me e combatterò per i nostri diritti fino a quando ogni furfante che insegue i negri con i segugi sarà all’inferno. Ricordate il 4 di febbraio. Lotteremo fino alla morte, o porteremo questa costituzione (Citato da Allen 1937, 123-135).

Mama’s baby, papa’s maybe. In questo tipo di situazione, il fatto che sia la madre a diventare il motore della discussione non solo è storicamente accettabile, ma necessario. In questa posizione vuota, senza marchio di legittimità, dobbiamo essere capaci di rivendicare lo Stato costituzionale contro lo Stato che oggi gestisce il capitale globale, affinché possiamo prendere il cammino contro il figlio di mio padre che, legittimato dal capitale, mi accoltella alle spalle per il profitto. Per analogia, ricordiamoci, come nel caso della casta. Tutto ciò che ci serve leggere sono le notizie del giorno. Flint, Michigan e Lagos, Nigeria.

Allora, chiedo a Hortense, queste differenze, tra l’ontica collettiva e l’ontologia differenziale delle formazioni sociali, tra il subalterno non generalizzabile e il soggetto costituzionale, si qualificano come una specie di abisso di chiusura che irrompe nel passaggio di movimento sintagmatico da una proprietà più o meno stabile a un’altra – due differenze separate – nel sogno della decolonizzazione e ne trucco della globalità?

[Postscritto]In The Republic of Caste, Anand Tetlumbde fornisce un’analisi dettagliata di Ambedkar e del movimento generale Dalit, al riparo dal culto degli antenati. Per gli scopi di questo breve saggio, il punto che deve essere notato all’interno di questa complessa analisi, è l’attuale intensa competizione tra le sotto-caste indiane per rivendicare la riserva statale (misura di affirmative action, ndt). Scrive:

Il primo agosto 2009, la vidvatsabha (il consiglio degli intellettuali), un’iniziativa guidata da Prakash Ambedkar [nipote di B.R. Ambedkar], organizzò un seminario a Mumbai sull’improbabile argomento della riserva dentro le riserve. Ha suggerito che le riserve per le S[cheduled] C[aste]s, che sono state accessibili in maniera sproporzionata da una singola sotto-casta in ogni Stato, dovrebbero essere suddivise tra tutte le sotto-caste nella categoria SC per assicurare che tutti godano in maniera uguale dello stesso beneficio[11].

Du Bois sapeva bene che l’analogia funziona attraverso la politica dei blocchi elettorali – un abuso di costituzionalità – cito ancora una volta la Black Flame Trilogy. La costituzionalità, allora, è l’ordine del giorno di questo incontro fallito. Continuiamo a lavorarci – casta come analogia per la diaspora nera. Per calcolarla in termini africani, ci rivolgiamo ai gruppi etnici e ci impantaniamo nelle singolarità. Il focus di Ambedkar su uno Stato-nazione di grandi dimensioni si perderebbe nel vasto continente. Eppure, anche lì una certa generalizzabilità passa attraverso la cittadinanza. Appoggiatevi a queste strutture astratte se volete storiografare lo storico.

Bibliografia

Allen, James S., Reconstruction: The Battle or Democracy, 1865-1876. New York: New World.

Ambedkar, B.R. (1937) The Annihilation of Castes, With a reply to Mahatma Gandhi, Tracts for the times, 2nd edition.

Derrida, Jacques, (1995), ‘Ja, or the faux-bond II’, translated by Peggy Kamuf, in «Points…Interviews, 1974–94», 58-9, Stanford: Stanford University Press.

Du Bois, W.E.B., (1935), Black Reconstruction in America, 1860-1880, New York: Free Press.

Du Bois, W.E.B., (1959), The Ordeal of Mansart, New York: Oxford University Press.

Du Bois, W.E.B., (1948), The Talented Tenth Memorial Address, in «The Boulé Journal» 15, n. 1: 3-13.

Marx, Karl (1977), Vol. 1 of Capital: A Critique of Political Economy, translated by Ben Fowkes, New York: Vintage.

Padmore, George, (1956), Pan-Africanism or Communism?: the Coming Struggle for Africa, New York: Roy.

Powers, Allison, (2014), Tragedy Made Flesh: Constitutional Lawlessness in Du Bois’s Black Reconstruction, in «Comparative of South Asia, Africa and the Middle East», 34, n. 1: 106-125.

Rao, Anupama (2009), The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India, Berkeley: Univ. of California Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty, (Forthcoming), Talking to Du Bois, Cambridge: Harvard Univ. Press.

*Questo testo fa parte di un dossier intitolato Du Bois in a Comparative Context. Il dossier è il risultato di una Sessione speciale della Modern Language Association del gennaio 2018 organizzata, con lo stesso titolo, da Nergis Ertuk

[1] È comunque presente un’osservazione isolata e poco convincente contro l’arianesimo nella sezione finale del libro, dove il robusto realismo dei racconti di Chicago è sostituito da una serie di bollettini autobiografici di entrambe le parti, in gran parte sotto forma di lettere, che terminano con un incontro. È come se la sezione «romanza» utilizzasse uno stile più espositivo. Brent Edwards evidenzia l’invocazione dello stesso Du Bois dello stato romanzesco del libro in The Practice of Diaspora Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism (Cambridge: Harvard Univ. Press, 2003, 234-236) e sottolinea la complessità dell’autore, ma non commenta questa disomogeneità stilistica del testo.

[2] Libri come Landscapes of Hope: Anti-Colonial Utopianism in America di Dorah Ahmad (Oxford Univ. Press, 2009), Colored Cosmopolitanism: the Shared Struggle for Freedom in the United States and India di Nico Slate, così come il lavoro di Vivek Bald su bengaliharlem.com, parlano di connessioni con settori che non hanno nulla a che fare con le popolazioni localizzate negli Stati africani e in India, e naturalmente non parlano assolutamente delle connessioni con gli specifici e non generalizzabili subalterni che votano [located ungeneralizable voting subalterns], ciascuno specifico di una situazione che può essere generalizzata solo con un reale accesso alla cittadinanza. E questo è il punto che intendo sottolineare. (Il libro di Slate è un po’ un’eccezione e discuterò a lungo di questo altrove). In un articolo intitolato Caste or Colony? Indianizing Race in the United States, per esempio, Daniel Immerwahr, in modo interessante, mette in contrasto due testi che mostrano «l’inconciliabilità di due visioni concorrenti di come i neri negli Stati Uniti siano intesi in relazione agli indiani: una visione che identifica la razza con la casta, l’altra che identifica la razza con la colonia» (Modern Intellectual History 4. ii, 2007, p. 275); i suoi riferimenti sono anche alle popolazioni tradizionali, ma potrebbe esserne consapevole; ciò che è allarmante è che nella versione «colonia» non riconosce che il testo che sta analizzando si basa su una visione orientalista dell’Induismo, comprendendolo come basato «naturalmente» sulla non violenza, così come nelle visioni orientaliste del Buddismo non riconosce la spinta genocida delle persone di etnia buddista verso i rohingya; e, nella versione «di casta», si aggrappa ancora alla centralità dell’opposizione binaria di Varna e Jati, che viene annullata ogni giorno nel subcontinente. La sua eccellente lista di «Paul Gilroy, Penny M. Von Eschen, Sudarshan Kapur, Brenda Gayle Plummer, Robin D. G. Kelley, Vijay Prashad, Nikhil Pal Singh [che], tra gli altri, hanno dimostrato al di là di ogni confutazione la persistenza e la centralità dell’internazionalismo nel pensiero nero statunitense» (276) non tocca il problema che sto enunciando. Si rimanda al testo per la mia comprensione della particolare agency del soggetto afroamericano nel pensiero panafricano, dove scrivo, tra gli altri, con Abiola Irele, The African Scholar (Lagos: Bookcraft, di prossima pubblicazione). Tratto questo problema in modo più dettagliato nel mio prossimo libro Talking to Du Bois.

[3] Dico questo a causa della buona teorizzazione di Chandler del lavoro di Du Bois come riscrittura dell’ontologia generale in X: The Problem of the Negro As A Problem for Thought (New York: Fordham Univ. Press, 2014).

[4] Calcutta: Thacker, 1914; Jaipur: Rawat Publications, 1979.

[5] Du Bois, The Ordeal of Mansart, Mansart Builds A School, Worlds of Color ([1957-61] New York: Oxford Univ. Press, 1961) sono i migliori romanzi di Du Bois, una rappresentazione fittizia della Black Reconstruction.

[6] “Up against” è la mia traduzione di tout contre in un potente passo in cui Assia Djebar ci consiglia come “parlare” a nome di coloro che sono legati a noi per identità, ance se non per classe (Women of Algiers in Their Apartment, tr. Marjolijn de Jager, Charlottesville: Univ. Press of Virginia, 1992), 2.

[7] Colored Cosmopolitanism, può servire da guida ben documentata.

[8] “L’opera di Du Bois invita a completare un terzo termine: la corsa universale” (Lawrie Balforu, Democracy’s Reconstruction: Thinking Politically with W. E. B. Du Bois, Oxford: Oxford Univ. Press, 2011), 133.

[9] Per un’analisi delle differenze tra Ambedkar e gli Ambedkardites, vedere Anand Teltumbde, The Republic of Caste: Thinking Equality in the Time of Neoliberal Hindutva (Delhi: Navayana, 2018).

[10] Nahum Dimitri Chandler, X — The Problem of the Negro as a Problem for Thought (Fordham Univ. Press, 2014), p. 148-9.

[11] Teltumbde, Republic, 87. La soluzione a lungo termine è un’educazione di tipo umanistico, non priva di un mainstream critico, da una parte individui ben addestrati, una prospettiva impossibile. Il progetto di Du Bois di produrre una classe di elettori neri informati e critici non è riuscito ad andare oltre l’Università di Atlanta. Le informazioni a riguardo sono facilmente reperibili nelle biografie, ma, a mio avviso, il miglior resoconto si trova nel suo James Burghardt sottilmente travestito in The Ordeal of Mansart. Ambedkar non è vissuto abbastanza a lungo per dedicare del tempo reale a questo tipo di educazione. Le intuizioni di Gramsci per produrre intellettuali subalterni rimangono sepolte nei suoi diari di prigione. Il mio minuscolo sforzo, al di fuori dello scambio Du Bois – Ambedkar, descritto in “Margins and Marginal Communities: A Practical Keynote”, è stato presentato per la prima volta al Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, 17 dicembre 2013, ed è ora in arrivo con SAGE in ‘Margins’ and ‘Marginal’ Communities in the Asian Perspective: Identity and Resistance, a cura di Nandini Barracharya Panda.

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione