Già si vedono i primi fallimenti dell’antitrumpismo, versione riveduta e corretta dell’italico antiberlusconismo di una quindicina di anni fa. Il riconteggio dei voti, richiesto dalla candidata verde Jill Stein per presunti brogli in Wisconsin, dove Trump ha prevalso su Clinton per soli 22 mila voti, si è concluso con l’assegnazione di 130 voti in più a Trump. L’appello ai grandi elettori repubblicani per non confermare la vittoria di Trump, sostenuto con centinaia di migliaia di firme, non ha ottenuto alcun effetto. L’idea che sta alla base di queste iniziative è che Trump rappresenti un vulnus per l’assetto istituzionale americano che rimane, pur con alcune distorsioni, democratico e in salute. Il preambolo della Costituzione americana, We the people, diventa il feticcio continuamente agitato, come se di per sé costituisse un antidoto al tycoon newyorchese. Ma dopo i tre strappi avvenuti negli ultimi 16 anni, tutti a svantaggio dei democratici, – Gore che prende più voti di Bush senza diventare presidente, i democratici con più consensi ma in minoranza, con 30 deputati in meno dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti nel 2012 e i quasi 3 milioni di voti di scarto di Clinton rispetto a Trump – la distanza tra il sistema rappresentativo americano e la volontà degli elettori contraddice anche gli stessi principi della democrazia liberale. La contraddizione si approfondisce se si guarda a una Hillary Clinton che vince nettamente nel 15% delle contee (in pratica le due coste), dove si produce il 65% del Pil, e Trump nel restante 85%, in quello che viene chiamato paese-cavalcavia. Detto in altri termini, una maggioranza elettorale e una potenza economico-finanziaria concentrate territorialmente che vengono sconfitte da una minoranza di elettori diffusa e articolata in una varietà di interessi anche contrapposti. Come Trump e il suo establishment riusciranno a far convivere, non certo a comporre, l’estrema destra della Alt-Right con le concrete rivendicazioni degli operai del Michigan delusi dal sindacato e dal partito democratico rimane una domanda aperta. Anche se, osservando come si è mosso in questi due mesi scarsi il transition-team, il gruppo creato da Trump per gestire le nomine della futura amministrazione e il suo posizionamento politico, alcuni elementi vengono alla luce. Dopo una prima fase in cui la scelta era orientata a ricucire con il gruppo dirigente del partito repubblicano, attenuando le fratture, si è repentinamente cambiato registro quando Trump e il suo staff, nel tour di «ringraziamento» post-elettorale attraverso gli Stati Uniti, hanno realizzato che, per mantenere il consenso, non potevano discostarsi molto da quell’immagine di populista autoritario e decisionista costruita nelle primarie e nella campagna elettorale. Un’immagine appunto che mette in tensione l’intero sistema istituzionale e rappresentativo senza però arrivare alla rottura conclamata. È la forza e la debolezza di Trump: non adeguarsi ma nemmeno rompere, pena essere travolto dal terremoto che lui stesso ha provocato. Una presidenza, dunque, che sarà segnata da un defatigante e continuo work in progress, con l’incidente politico e diplomatico sempre dietro l’angolo. Tutto ciò può reggere a condizione che il conflitto sociale sia represso o, nella peggiore delle ipotesi, perimetrato e confinato politicamente e territorialmente. Non è un caso che nelle dichiarazioni di Trump e negli incarichi annunciati della prossima Amministrazione l’incompatibilità, implicita o esplicita, sia stata individuata nella lotta dei Sioux a Standing Rock, in Black Lives Matter e nella campagna per un salario minimo di 15 dollari all’ora.

Già si vedono i primi fallimenti dell’antitrumpismo, versione riveduta e corretta dell’italico antiberlusconismo di una quindicina di anni fa. Il riconteggio dei voti, richiesto dalla candidata verde Jill Stein per presunti brogli in Wisconsin, dove Trump ha prevalso su Clinton per soli 22 mila voti, si è concluso con l’assegnazione di 130 voti in più a Trump. L’appello ai grandi elettori repubblicani per non confermare la vittoria di Trump, sostenuto con centinaia di migliaia di firme, non ha ottenuto alcun effetto. L’idea che sta alla base di queste iniziative è che Trump rappresenti un vulnus per l’assetto istituzionale americano che rimane, pur con alcune distorsioni, democratico e in salute. Il preambolo della Costituzione americana, We the people, diventa il feticcio continuamente agitato, come se di per sé costituisse un antidoto al tycoon newyorchese. Ma dopo i tre strappi avvenuti negli ultimi 16 anni, tutti a svantaggio dei democratici, – Gore che prende più voti di Bush senza diventare presidente, i democratici con più consensi ma in minoranza, con 30 deputati in meno dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti nel 2012 e i quasi 3 milioni di voti di scarto di Clinton rispetto a Trump – la distanza tra il sistema rappresentativo americano e la volontà degli elettori contraddice anche gli stessi principi della democrazia liberale. La contraddizione si approfondisce se si guarda a una Hillary Clinton che vince nettamente nel 15% delle contee (in pratica le due coste), dove si produce il 65% del Pil, e Trump nel restante 85%, in quello che viene chiamato paese-cavalcavia. Detto in altri termini, una maggioranza elettorale e una potenza economico-finanziaria concentrate territorialmente che vengono sconfitte da una minoranza di elettori diffusa e articolata in una varietà di interessi anche contrapposti. Come Trump e il suo establishment riusciranno a far convivere, non certo a comporre, l’estrema destra della Alt-Right con le concrete rivendicazioni degli operai del Michigan delusi dal sindacato e dal partito democratico rimane una domanda aperta. Anche se, osservando come si è mosso in questi due mesi scarsi il transition-team, il gruppo creato da Trump per gestire le nomine della futura amministrazione e il suo posizionamento politico, alcuni elementi vengono alla luce. Dopo una prima fase in cui la scelta era orientata a ricucire con il gruppo dirigente del partito repubblicano, attenuando le fratture, si è repentinamente cambiato registro quando Trump e il suo staff, nel tour di «ringraziamento» post-elettorale attraverso gli Stati Uniti, hanno realizzato che, per mantenere il consenso, non potevano discostarsi molto da quell’immagine di populista autoritario e decisionista costruita nelle primarie e nella campagna elettorale. Un’immagine appunto che mette in tensione l’intero sistema istituzionale e rappresentativo senza però arrivare alla rottura conclamata. È la forza e la debolezza di Trump: non adeguarsi ma nemmeno rompere, pena essere travolto dal terremoto che lui stesso ha provocato. Una presidenza, dunque, che sarà segnata da un defatigante e continuo work in progress, con l’incidente politico e diplomatico sempre dietro l’angolo. Tutto ciò può reggere a condizione che il conflitto sociale sia represso o, nella peggiore delle ipotesi, perimetrato e confinato politicamente e territorialmente. Non è un caso che nelle dichiarazioni di Trump e negli incarichi annunciati della prossima Amministrazione l’incompatibilità, implicita o esplicita, sia stata individuata nella lotta dei Sioux a Standing Rock, in Black Lives Matter e nella campagna per un salario minimo di 15 dollari all’ora.

La lotta iniziata dai Sioux Lakota contro l’oleodotto che inquinerà le falde acquifere dei loro territori ha progressivamente assunto il valore politico della contestazione generale. Una resistenza che dura da mesi, che ha richiamato nel Nord Dakota rappresentanti di centinaia di tribù di nativi e qualche migliaio di attivisti e che inquieta il team di Trump, che teme innanzitutto una possibile riedizione a Standing Rock dell’occupazione, armi alla mano, di Wounded Knee organizzata alcune centinaia di Sioux Oglala dell’American Indian Movement nel marzo-aprile del 1973. In seconda battuta il timore deriva dalla possibile riproduzione in una grande metropoli dell’occupazione di spazi urbani e della possibilità che vengano autogestiti con un’organizzazione più strutturata di quella dimostrata da gran parte del movimento Occupy. Senza sottovalutare poi la possibilità che si attivino non prevedibili percorsi di politicizzazione, come ad esempio quelli dei giovani Sioux in dissenso con i consigli degli anziani che gestiscono i campi della protesta nel Nord Dakota.

Quanto a Black Lives Matter, nonostante la coalizione di gruppi, collettivi, associazioni che vi si riconoscono non stia attraversando, dopo l’elezione di Trump, una fase particolarmente dinamica di attivismo, essa mantiene tuttavia una capacità di mobilitazione che può ripresentarsi in ogni momento a causa di uno degli innumerevoli omicidi di afroamericani che la polizia continua a compiere. La necessità di un salto qualitativo, come quello tentato con Ferguson Action dopo l’esplosione della rivolta di due anni fa nella città del Missouri, continua a essere evocata. Se in Black Lives Matter si consolidasse la tendenza che, anziché interpretare tutto come la volontà di affermazione di un suprematismo bianco, legge il razzismo istituzionale come il modo del «normale» funzionamento politico e sociale della cosiddetta società post-razziale americana, si aprirebbero spazi inediti di soggettivazione all’interno delle comunità afroamericane. Black Lives Matter continua a essere su un crinale tra la necessità di sostanziare politicamente e socialmente il razzismo istituzionale e la difficoltà a emanciparsi dal peso della tradizione delle lotte per i diritti civili degli anni ’60. È chiaro che, se dovesse imboccare decisamente la prima strada, per la presidenza Trump si aprirebbe un fronte difficilmente governabile con la sola repressione.

Quanto a Black Lives Matter, nonostante la coalizione di gruppi, collettivi, associazioni che vi si riconoscono non stia attraversando, dopo l’elezione di Trump, una fase particolarmente dinamica di attivismo, essa mantiene tuttavia una capacità di mobilitazione che può ripresentarsi in ogni momento a causa di uno degli innumerevoli omicidi di afroamericani che la polizia continua a compiere. La necessità di un salto qualitativo, come quello tentato con Ferguson Action dopo l’esplosione della rivolta di due anni fa nella città del Missouri, continua a essere evocata. Se in Black Lives Matter si consolidasse la tendenza che, anziché interpretare tutto come la volontà di affermazione di un suprematismo bianco, legge il razzismo istituzionale come il modo del «normale» funzionamento politico e sociale della cosiddetta società post-razziale americana, si aprirebbero spazi inediti di soggettivazione all’interno delle comunità afroamericane. Black Lives Matter continua a essere su un crinale tra la necessità di sostanziare politicamente e socialmente il razzismo istituzionale e la difficoltà a emanciparsi dal peso della tradizione delle lotte per i diritti civili degli anni ’60. È chiaro che, se dovesse imboccare decisamente la prima strada, per la presidenza Trump si aprirebbe un fronte difficilmente governabile con la sola repressione.

Sono passati 4 anni dal primo sciopero a New York – illegale secondo la legge in vigore in quello stato e in quella città – dei lavoratori dei fast food per un salario minimo di 15 dollari all’ora. Un movimento nato dall’impulso di associazioni del volontariato civile e religioso e di settori attivi del movimento Occupy, che inizialmente scontava l’opposizione dei principali sindacati. In questi 4 anni si sono succedute varie fasi: dalle giornate di azione coordinate a livello nazionale alla promozione di referendum in vari Stati alla pressione sulle amministrazioni locali per adottare delibere a sostegno del salario minimo. In mezzo c’è stato anche il tentativo della SEIU, il principale sindacato dei lavoratori pubblici, di governare il movimento tentando di azzerare la rappresentanza che si era dato. Un tentativo che ha avuto però l’effetto di un boomerang quando si è scoperto che, per raggiungere il suo scopo, la SEIU aveva assunto temporaneamente alcune centinaia di precari, dopo un breve corso di «attivismo», pagandoli meno di 15 dollari all’ora. In altri termini, un sindacato che per sostenere la lotta per un salario minimo di 15 dollari all’ora sfrutta una forza-lavoro precaria pagandola meno della rivendicazione minima che vuole perseguire. Attualmente in nessuno Stato e in nessuna città, nonostante gli impegni presi, è in vigore un salario minimo di 15 dollari all’ora. E dalla seconda metà di novembre il conflitto è ripreso in varie città e catene di fast food. La decisione di Trump di nominare a capo del Dipartimento del Lavoro Andrew Puzder, amministratore delegato della grande catena CKE Restaurants e nemico dichiarato del salario minimo, è un messaggio esplicito. Da una parte si annunciano grandi piani di investimento per ammodernare le infrastrutture del paese, al limite dell’aborrito keynesismo, scommettendo su un rilancio dell’industria manifatturiera e quindi di posti di lavoro, anche per consolidare il consenso tra gli operai che lo hanno votato; dall’altra, si vuole ulteriormente precarizzare, se non clandestinizzare, una forza-lavoro, soprattutto migrante o di origine migrante, che lotta per il salario minimo. Un fronte aperto che preoccupa non poco l’Amministrazione che sta per entrare in carica.

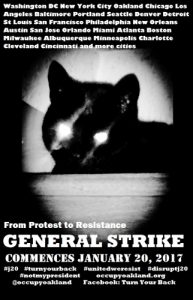

Il 20 gennaio Trump assumerà i pieni poteri come presidente degli Stati Uniti e si annunciano per quel giorno e i successivi varie manifestazioni che contesteranno l’evento. Inizia anche a circolare la parola sciopero con grande dispiacere di Richard Trumka, presidente della Afl-Cio, la maggiore confederazione sindacale, che si è affrettato a smentire un loro coinvolgimento. Che sia ancora viva la memoria dello sciopero generale del novembre 2011, organizzato a Oakland dal movimento Occupy dopo 65 anni dall’ultimo sciopero generale, violando le leggi in vigore e scavalcando le organizzazioni sindacali?

leggi anche...

Combattere Trump dalle strade. Primi segnali di contestazione

di FELICE MOMETTI Shock and awe e rapid dominance: annichilire il nemico con un domino rapido. I …

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione