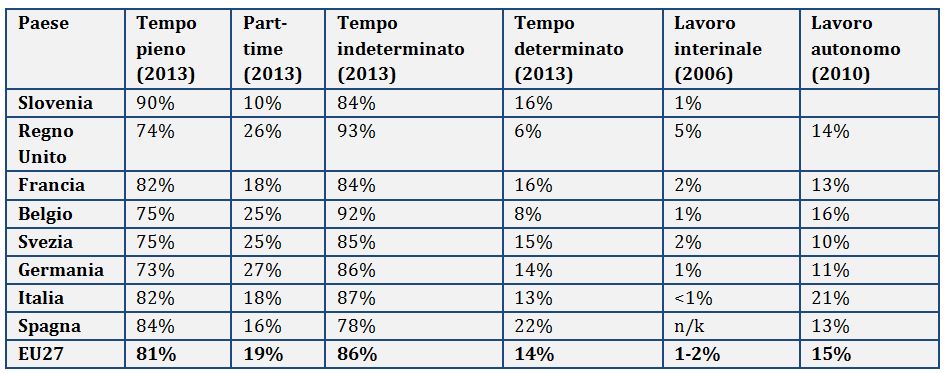

Come attestano i dati più recenti sulle tipologie occupazionali, il processo di frammentazione del lavoro dentro la crisi ha subito nel nostro paese un’accelerazione, favorita dai provvedimenti legislativi assunti da tutti i governi succedutisi dall’inizio della crisi, che non ha eguali in Europa. Per quanto la crescente precarizzazione del lavoro sia una tendenza di fondo omogenea a livello continentale, come conferma lo studio Accessor reso pubblico lo scorso autunno (studio che peraltro ha anche evidenziato la connessa contrazione del welfare previdenziale collegato alle prestazioni lavorative atipiche), in Italia il decreto legge del duo Renzi-Poletti (34/2014), con l’introduzione della a-causalità totale nel rapporto di lavoro a termine, ha aggiunto all’ordinamento l’ennesima nuova fattispecie di contratto non standard che rende il lavoro a tempo pieno e indeterminato sempre più residuale, favorendo ulteriormente una tendenza che vede già da due anni le assunzioni a tempo pieno e indeterminato attestarsi intorno al 20% del totale dei rapporti di lavoro avviati. Secondo i dati, aggiornati all’inizio del 2013, forniti dai sindacati europei lo scorso autunno (vedi tabella), l’Italia si colloca un punto sotto la media dell’Unione Europea a 27 paesi per quanto riguarda le due principali tipologie di contratti atipici: il part-time (introdotto in Italia dalla legge 86 del 1984) e il contratto a tempo determinato (rilanciato dalla legge 56 del 1987). Quanto al lavoro autonomo, in cui vengono dissimulati rapporti di lavoro sostanzialmente subordinati, la percentuale italiana è del 21%, vale a dire di sei punti superiore alla media continentale.

In linea con il contesto europeo, il 70% dei lavoratori subordinati in Italia ha un contratto «standard». Per approfondire la sostanza di questa apparente «medietà» – andando oltre il dato dell’estesa area delle collaborazioni coordinate e continuative e delle collaborazioni a progetto, nonché delle prestazioni occasionali e delle finte partite IVA – bisogna indagare l’incidenza di altri fattori, di assoluto rilievo dentro la crisi, che contribuiscono a problematizzare il peso assoluto e relativo del lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ci riferiamo, in particolare, all’incidenza dei sussidi integrativi dei salari erogati a lavoratori i cui orari di lavoro vengono ridotti e disarticolati in conseguenza di contratti di solidarietà, sospensioni e soprattutto cassa integrazione nelle sue diverse declinazioni, ordinaria straordinaria e in deroga.

Secondo i dati di consuntivo dell’INPS, tra il 2009 e il primo semestre del 2012 si è registrata in Italia una diminuzione della media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato (da 10.776.173 a 10.492.125 lavoratori) e a tempo pieno (da 10.039.782 a 9.565.403), mentre è aumentata quella dei lavoratori a termine (da 1.695.323 a 1.784.384) e a tempo parziale (da 2.274.213 a 2.491.340). Aumentano quindi di 200.000 unità gli occupati part-time e di quasi 100.000 i lavoratori a termine, mentre il numero medio annuo degli occupati scende dal 2009 a fine semestre 2012 di oltre 200.000 unità. Al di là di una riduzione in termini assoluti del numero degli occupati, si può quindi osservare una sempre maggiore incidenza delle due principali tipologie dell’occupazione atipica già a metà 2012, quando entra in vigore la legge 92 della ministra Fornero che introduce il contratto a termine a-causale, per quanto limitato al primo anno.

Passando invece alla quantificazione dei lavoratori coinvolti nelle diverse tipologie di sostegno al reddito in presenza di una riduzione, più o meno ampia, dell’orario di lavoro, va detto che è piuttosto problematica: i dati di consuntivo, in particolare quelli riferiti ai finanziamenti a carico della fiscalità generale, non sono mai tempestivi e neppure esaurienti in termini di rendicontazione, vuoi per le previsioni sempre sottostimate che giustificano sia la ridotta entità iniziale delle provviste finanziarie sia i ritardi dei pagamenti ai lavoratori, vuoi per le continue variazioni delle regole di individuazione dei beneficiari modificate di anno in anno, spesso diversificate tra regione e regione. Giusto per fare un esempio, la cosiddetta legge di stabilità del dicembre 2013 ha stanziato 1.400 milioni di euro per CIG e mobilità in deroga, di cui in realtà 800 milioni a copertura di questi ammortizzatori per il 2013, mentre solo con i provvedimenti delle scorse settimane si è trovata, stornando peraltro somme già dedicate al capitolo lavoro, la presunta copertura dell’anno corrente per 1.720 milioni di euro.

Per avere un punto di riferimento quantitativo entro cui collocare il declino progressivo del lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato dentro il processo di normalizzazione post-crisi, è utile sapere che ogni anno, a partire dal 2009, mediamente 4 milioni di lavoratori, su un totale di circa 12 milioni e mezzo, hanno usufruito di ammortizzatori sociali, di cui 1.500.000 in CIG, quindi in costanza di rapporto di lavoro, con una media costante di circa mezzo milione di unità di lavoro indennizzate su base annua. Dei 2.500.000 lavoratori che hanno cessato il lavoro, 2.300.000 hanno usufruito della disoccupazione (con una media annua di beneficiari che va dai 426.000 del 2009 ai 573.000 del 2012) e quasi 200.000 della mobilità «ordinaria» indennizzata dall’INPS. Incidentalmente, aggiungiamo che la mobilità in deroga, erogata a chi ha perso il diritto a ogni indennità di natura previdenziale, è passata dai 17.000 beneficiari del 2009 agli oltre 92.000 del 2012. La CIG in deroga ha interessato circa 270.000 lavoratori nel 2009, quasi 400.000 nel 2010, più di 460.000 nel 2011, oltre 350.000 nel 2012 e nel 2013 nuovamente 270.000 lavoratori, dato però sfalsato dalla mancata copertura finanziaria giunta solo a metà del 2014, per cui l’individuazione dei beneficiari e le conseguenti autorizzazioni ai pagamenti sono in corso in queste settimane. Sommando i dati provvisori della varie regioni, si parla di circa 350.000 lavoratori in attesa dei pagamenti, di cui però una parte è costituita da nominativi già indennizzati per i primi mesi del 2013 con le risorse allora disponibili. Nel 2013, con riferimento alle ore complessivamente autorizzate per le tre tipologie di CIG, traducendole in lavoratori equivalenti a zero ore ne avremmo 185.000 in CIG ordinaria, 200.000 in straordinaria e 130.000 in deroga; se, invece, si ipotizzassero riduzioni di orario annuo a 26 settimane lavorative, i numeri andrebbero raddoppiati per ciascuna tipologia per un totale di 1.030.000 lavoratori coinvolti con una perdita complessiva di 4.125 milioni di euro di salari.

A questi lavoratori cassintegrati a orario e salario ridotto rimasti comunque occupati, vanno aggiunte svariate decine di migliaia di operai e impiegati interessati da contratti di solidarietà, in massima parte difensivi, con orari mensili ridotti fino al 60% e salario integrato all’80% per le ore perdute. In questa tipologia, utilizzata ad esempio per 11.000 dipendenti dell’ILVA per coprire le fermate per interventi ambientali, dalle Librerie Feltrinelli per 1.300 addetti alle vendite, dalla Menarini per 730 informatori scientifici, dati esatti non si conoscono se non come spesa complessiva a carico dello stato per 110 milioni di euro dal 2008 al 2012 e una ipotesi di circa 700 accordi nel 2013 con una spesa di 100 milioni, quasi equivalente a quella del quinquennio di cui sopra. Vi è da dire che per questo ammortizzatore si possono trovare situazioni molto differenziate, alcune con forti riduzioni di orario e conseguentemente di salario, mentre in altre, in presenza di crisi aziendali meno profonde, il danno economico per i lavoratori risulta contenuto e con modeste riduzioni di orario.

Un’ulteriore modalità di sostegno al salario è quella della sospensione (per un massimo di 90 giorni nel biennio mobile, entro il periodo 2013-2015), indennizzabile sostanzialmente come l’Aspi, per i dipendenti di aziende che non hanno diritto alla CIG ordinaria e che fruiscono contestualmente anche di sussidio dall’Ente bilaterale: anche per questo ammortizzatore (introdotto all’inizio della crisi, nel 2008, e rivisto nel 2012) un consuntivo attendibile è problematico, dal momento che la loro gestione è articolata su base regionale e condizionata dai fondi erogati dal MEF, a loro volta subordinati alla regolarità dei versamenti dei contributi agli enti bilaterali. Considerando i dati relativi al Veneto per il 2014, di circa 8.000 aziende richiedenti la CIGD per 40.000 dipendenti, si può ipotizzare che non meno di 100.000 lavoratori siano stati beneficiari nel 2012 di questo specifico ammortizzatore.

Il dato comune di tutti questi ammortizzatori è costituito dal ruolo svolto dai sindacati confederali di ogni ordine e nella determinazione dei soggetti cui riconoscere il diritto ai benefici economici, nonché le loro regole e la loro misura, insieme alle associazioni datoriali di ogni settore di attività, attraverso la generalizzata costituzione di enti bilaterali regionali in tutta Italia a partire dal 2009.

Se dovrebbe ora risultare chiara l’incidenza di questa serie di ammortizzatori nell’erosione del lavoro a tempo pieno e indeterminato tra il 2009 e il 2013, che rende evanescente qualunque contrapposizione netta tra lavoro precario e garantito, vale la pena considerare dati più recenti sull’andamento del mercato del lavoro, a partire da alcune indagini di CGIL e UIL.

La cornice, che non può assolutamente essere ignorata, è costituita dal milione di posti di lavoro persi dal 2008 al 2013 nel nostro paese. In questa cornice, i contratti a tempo indeterminato sono crollati del 46%, mentre sono aumentati quasi del 20% quelli a tempo determinato; le assunzioni con contratti non stabili passano dal 75% del 2008 all’83% del 2013, mentre quelli stabili scendono dal 25% al 17%. Nel primo trimestre del 2014, poi, oltre il 67% dei contratti avviati (1.583.000) è a tempo determinato, e di questi 805.000 sono inferiori al mese di attività. 331.000 sono contratti di un solo giorno, mentre quelli di durata superiore a un anno, con obbligo quindi di indicare la causale anche dopo la legge 92/2012, sono risultati 397.000. I contratti di apprendistato, nonostante l’enfasi che vi ha posto il governo, hanno costituito solo il 2,4% del totale.

A latere di questi dati, relativi a rapporti di lavoro subordinato, sempre nel primo trimestre del 2014 sono state avviate 190.000 collaborazioni mentre si è significativamente esteso il lavoro occasionale accessorio, in parte sostitutivo del lavoro a chiamata nel commercio, nei servizi e nel turismo: per quest’ultima tipologia, che dopo la liberalizzazione della legge 92/2012 non prevede altro limite se non un tetto massimo di reddito annuale di €. 6.740 lordi (ridotti a €. 4.000 se il lavoratore fruisce di misure di sostegno al reddito) i significativi dati del suo incremento sono i seguenti: dai 536.000 voucher da 10 euro dell’esordio nel 2008 si è giunti ai 27.486.000 del primo semestre 2014.

È presumibile che questo quadro, delineato dal contesto normativo antecedente il tristemente noto Jobs act (Apple si compiace, immaginiamo, della mirabile arguzia della neolingua), abbia indotto anche l’agenzia Ernst & Young a evidenziare, in un suo paper primaverile sul decreto Renzi-Poletti, convertito in legge nel maggio 2014 (n. 78), il perdurante contrasto tra intenti dichiarati a sostegno del lavoro standard e concreti articolati legislativi prodotti dagli ultimi governi di salvezza nazionale. Nello stesso testo si manifestano inoltre perplessità sulla frammentazione del lavoro, le incertezze normative e le complicazioni gestionali, incongrue rispetto alle necessità di una maggiore efficienza del mercato del lavoro italiano, che il provvedimento dell’attuale governo non contribuisce a risolvere ma anzi alimenta.

Contro la legge Renzi-Poletti all’inizio di agosto la CGIL ha presentato ricorso alla Commissione Europea per contrasto con la prevalente disciplina comunitaria sul lavoro, facendo seguito a precedenti analoghe iniziative assunte ancora in giugno dall’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, dall’USB, da un gruppo di parlamentari pentastellati e altri ancora. Se da un lato è politicamente rilevante che il maggior sindacato italiano con tale iniziativa espliciti formalmente la sua opposizione alla politica del lavoro dell’attuale governo, dall’altro non si può non notarne l’incongruenza, a fronte dell’assenza di quella che dovrebbe essere l’azione di mobilitazione e di contrasto tipiche di un’organizzazione sindacale, di cui in questo caso non si ha traccia in un arco di tempo che va dilatandosi sempre più. Non a caso la situazione di lavoratrici e lavoratori di questo paese si sta facendo sempre più preoccupante e, dopo una fradicia estate, l’autunno difficilmente sarà caldo quanto serve per ribaltare i termini di una frammentazione materiale e politica del lavoro mai conosciuta prima. È di scarsissima consolazione constatare che la debordante congerie di prolusioni dell’ultimo parolaio magico in servizio a Palazzo Chigi comincia ad avvitarsi su se stessa ed è assolutamente desolante e preoccupante vedere la pochezza intellettuale ed etica che sottende il discorso sul lavoro del grande banchiere europeo, mentre lampi di guerra dentro e ai margini dell’Europa vanno infittendosi.

Da qui bisogna ripartire. Non sarà facile.

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione

∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione